Roma fue un laboratorio social tan despiadado como sorprendente. Allí, un esclavo podía pasar en minutos —ante un magistrado y una varilla de madera— a convertirse en ciudadano, con gorro de libertad en la cabeza y un nuevo nombre en los registros. Desde ese instante nacía una biografía distinta: la del libertus que debía favores, sí, pero que también podía amasar riqueza, dirigir cultos locales, influir en emperadores… y dejar su huella en piedra.

Cómo se hacía libre a un esclavo: del rito de la varilla a los atajos cotidianos

La manumisión (liberación) tuvo varias vías legales, cada una con efectos distintos:

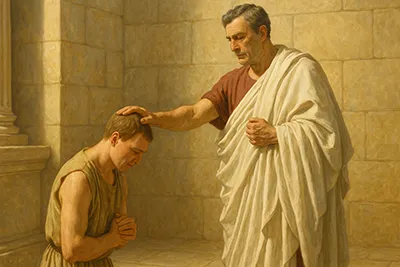

- Manumissio vindicta: ceremonia pública ante un magistrado. Un asistente tocaba al esclavo con la vindicta (varilla), el amo declaraba su voluntad de liberarlo y el magistrado lo reconocía como libre. Era la vía solemne por excelencia.

- Manumissio censu: el amo inscribía al esclavo en el censo ante los censores. El manumitido adquiría la ciudadanía romana, aunque con las limitaciones propias de los libertos: no podía acceder a magistraturas ni al Senado, debía fidelidad y servicios a su patrono, pero sí gozaba de derechos civiles plenos (matrimonio, propiedad, testar). Este procedimiento, importante en la República, cayó en desuso en época imperial al dejar de convocarse el censo con regularidad.

- Manumissio testamento: libertad ordenada en el testamento del amo, a veces con condiciones.

- Formas informales (inter amicos, por carta y, según parte de la doctrina, per mensam): prácticas privadas y rápidas que, durante siglos, solían otorgar una libertad con derechos limitados (la célebre categoría de los Latini Iuniani), hasta que nuevas regularizaciones ampliaron su protección.

En paralelo, el Estado cobró durante siglos la vicesima libertatis, un impuesto del 5% sobre el valor del manumitido —un gravamen vigente ya en época republicana—, prueba de que la libertad también era una línea de ingresos públicos.

Las leyes de Augusto que pusieron orden

El aluvión de manumisiones en los últimos años de la República forzó límites bajo Augusto y sus sucesores:

- Lex Fufia Caninia (2 a. C.): restringió el número de esclavos que podían liberarse por testamento (en proporción al total y con un tope de cien).

- Lex Aelia Sentia (4 d. C.): fijó edades mínimas y condiciones para que la libertad implicara ciudadanía plena; por ejemplo, los menores de 30 años manumitidos sin causa justificada obtenían estatus inferior. Para libertos menores de 30, la ley preveía vías de ascenso: causae probatio seguida de manumisión vindicta o matrimonio con libre/liberta y un hijo vivo de al menos un año.

- Lex Iunia (probablemente 19 d. C., bajo Tiberio; fecha discutida): regularizó muchas libertades informales, creando ese escalón intermedio (Latini Iuniani) que más tarde tendería a integrarse.

Qué pasaba “el día después”: nombre nuevo, gorro de libertad y un viejo compromiso

El liberto salía de la ceremonia con tres marcas sociales:

- Nombre: adoptaba el praenomen y nomen del antiguo amo y conservaba su nombre como cognomen (p. ej., Marcus Tullius Tiro), señal visible del nuevo vínculo.

- Símbolo: podía llevar el píleo (pileus), el gorro de fieltro que se convirtió en emblema de la libertad, tan potente que siglos después lo heredaron revoluciones modernas.

- Patronazgo: el antiguo amo pasaba a ser patrono. El liberto le debía respeto (obsequium), a veces servicios pactados (operae) y ciertas ventajas sucesorias; a cambio, recibía protección jurídica y una red de apoyo. Fue, en esencia, una familia jurídica creada por la ley.

De invisibles a influyentes: cuando los libertos movían Roma

En el corazón del poder imperial

Bajo Claudio y Nerón, algunos libertos de la familia Caesaris manejaron resortes estratégicos:

- Tiberio Claudio Narciso, jefe de correspondencia (ab epistulis), llegó a dictar el pulso político en crisis palaciegas.

- Marco Antonio Palas, responsable de finanzas (a rationibus), fue tan rico e influyente que escandalizó al Senado.

- Epafrodito, cercano a Nerón, aparece incluso en el episodio final del emperador y, décadas después, cayó víctima de la política de Domiciano.

Estos casos fueron excepcionales, pero revelan cómo la competencia técnica de libertos formados dentro de la casa imperial podía traducirse en poder real.

En las ciudades: la vitrina de los Augustales

Fuera de la corte, miles de inscripciones muestran a libertos convertidos en benefactores locales. No podían ser ediles o duoviros, pero sí Seviri Augustales, un colegio prestigioso que cuidaba el culto imperial y financiaba obras, juegos y banquetes. Eran mayoritariamente libertos y actuaban como motores de “romanidad” municipal. Sus nombres —y sus donaciones— quedaron grabados en piedra por todo el Occidente romano.

En los negocios: del taller a la marca

El mundo económico fue un trampolín formidable. Pompeya ofrece la radiografía más nítida: etiquetas pintadas en ánforas (tituli picti), mosaicos “publicitarios” en atrios y redes de talleres muestran libertos y sus familias moviendo salsas de pescado (garum), panaderías, tintes o transporte marítimo. El caso paradigmático es Aulo Umbricio Escauro, empresario libre cuyo nombre aparece en mosaicos domésticos y ánforas de exportación. Su red de talleres incluía libertos identificados por nombre en etiquetas y mosaicos (Umbricius Abascantus, Umbricius Agathopus, Umbricia Fortunata).

Ellas también: libertas en femenino

Las libertas aparecen como oficinatrices, patronas y miembros de cultos. En epitafios, muchas reivindican su oficio y su condición libre. La ciudadanía femenina no abría cargos políticos, pero sí visibilidad pública y capacidad económica, a veces en pareja con libertos.

- Naevoleia Tyche (Pompeya), liberta y benefactora que financió obras y memoria familiar, ejemplo de visibilidad pública femenina.

¿Y los hijos? La movilidad en una generación

Los hijos de libertos nacían ingenui y podían acceder a magistraturas locales. De ahí que familias de origen servil alcanzaran rápido visibilidad política en las ciudades del imperio.

Historias que ponen cara a la libertad

- Tiro, liberto de Cicerón, fue su secretario, archivero y editor. Su correspondencia deja ver una relación de dependencia… y confianza.

- Epicteto, el filósofo estoico, antes de predicar la libertad interior, había sido esclavo de Epafrodito; su biografía resume la paradoja romana: el pensamiento más libre pudo nacer de un cuerpo que fue propiedad.

- En 2021, la tumba de Marcus Venerius Secundio en Pompeya —un liberto que llegó a Augustal y organizó juegos en griego y latín— recordó que la movilidad social romana fue tantas veces local y tangible.

El precio oculto de la escalera social

No todo era ascenso. Muchos libertos siguieron atrapados en relaciones asimétricas, de favores que podían rozar el abuso; el sesgo aristocrático de las fuentes literarias caricaturizó su éxito como vulgaridad (Trimalción, en El Satiricón, es la sátira perfecta). Pero incluso esa mirada despectiva delata algo esencial: el sistema temía a quien demostraba que el origen no era destino.

¿Cómo evaluar su legado?

Los libertos construyeron memoria: dedicaron altares, pagaron banquetes, firmaron mosaicos y dejaron nombres completos —con su patrono incrustado— que hoy permiten seguir sus pasos. Junto a los senadores que escribieron la historia, hay una Roma escrita por manos que un día llevaron esposas y después píleos. Esa Roma —la de los oficios, los almacenes y las cofradías— explica tanto como los arcos de triunfo por qué el Imperio resistió siglos: porque supo convertir la libertad en contrato social y en oportunidad económica.

Siglos después, Justinianο derogó límites como la Lex Fufia Caninia y relajó la Aelia Sentia, simplificando la manumisión y eliminando estatus intermedios.

Enlaces de interés

- Encyclopaedia Britannica: Narcissus (Roman official)

- Livius.org: Epaphroditus

- LacusCurtius (U. Chicago): Roman Law — Manumissio

- Droit Romain (Univ. Grenoble): Gaius, Institutes — Book I

- Persée: Las leyes augusteas sobre manumisión. Pedro López Barja de Quiroga

- Pompeii in Pictures: Casa de Umbricius Scaurus (mosaicos del garum)

- British Museum: Sepulchral chest of an Imperial freedman

- AJA: Civic Monuments and the Augustales in Roman Italy (review)

Nota: Las dos ilustraciones que acompañan este artículo fueron creadas y editadas con fines exclusivamente ilustrativos.