Una cultura brillante que se extendió de Irlanda a Anatolia, jefes carismáticos capaces de levantar a toda una región… y sin embargo, nunca un Estado. La paradoja celta —unidad cultural, fragmentación política— explica por qué sus enemigos, sobre todo Roma, encontraron grietas por donde entrar. ¿Cómo se sostuvo esa tensión durante siglos?

¿Un pueblo sin Estado?

Cuando hablamos de celtas no nos referimos a un reino ni a una nación centralizada, sino a una constelación de pueblos emparentados por lengua, creencias, arte y prácticas sociales. Desde la Edad del Hierro, el mapa arqueológico europeo identifica grandes marcos culturales —Hallstatt (c. 1200–450 a. C.) y La Tène (c. 450–50 a. C.)— que muestran redes, influencias y estilos compartidos, no instituciones políticas comunes. En su fase de máxima expansión alcanzaron Galacia (Anatolia), donde se asentaron los gálatas. La fuerza de su identidad residía en el tejido cultural; la debilidad, en la falta de mecanismos de coordinación estables.

Cómo se organizaban

La base era tribal. Cada comunidad se articulaba en clanes y jefaturas con aristocracias guerreras, druidas y asambleas. Levantaban oppida (centros fortificados) que concentraban población, intercambio y poder local. En varios territorios, los oppida actuaron como centros proto-urbanos, con acuñación y redes de intercambio regional. Había comercio, moneda en algunas zonas y alianzas cambiantes, pero no una autoridad suprema que integrara a todos los pueblos celtas bajo un proyecto común.

Uniones de emergencia: cuando la amenaza obligaba a sumar fuerzas

La fragmentación no impedía la cooperación temporal. Ante crisis graves, tribus y confederaciones podían actuar al unísono… por un tiempo.

- La incursión en Grecia (279 a. C.): bajo el mando de Breno (Brennus), contingentes galos cruzaron los Balcanes y avanzaron hasta Delfos. El golpe buscaba botín y prestigio; la campaña terminó en derrota y retirada tras el intento fallido sobre el santuario. El episodio muestra capacidad de movilización a gran escala, aunque sin estructuras que la sostuvieran.

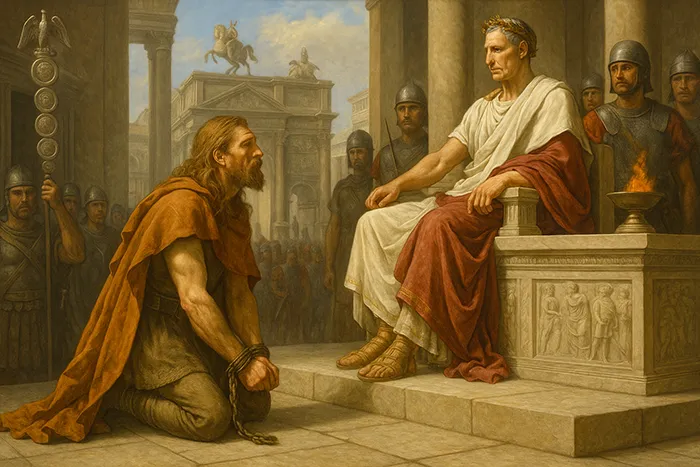

- Vercingétorix y la Galia (52 a. C.): el caudillo arverno logró un mando extraordinario sobre numerosas tribus galas para frenar a Julio César. Su estrategia de tierra quemada y guerra de desgaste puso a Roma en aprietos. La derrota en Alesia cortó la posibilidad de convertir aquella coalición en algo duradero.

- Boudica en Britania (60–61 d. C.): la reina de los icenos catalizó agravios compartidos y unió a varios pueblos britanos. Arrasó centros romanos y forzó una respuesta imperial. La represión posterior disolvió la alianza.

Cada caso ilustra lo mismo: la unidad llegaba con la urgencia y se iba con ella. Sin instituciones comunes, las coaliciones eran vulnerables a la presión militar, al desgaste y —crucialmente— a las antiguas rivalidades internas.

Roma y el arte de dividir para vencer

Roma entendió pronto la lógica de aquel mosaico. Para Roma, los celtas de la Galia eran los galos (Galli). En lugar de enfrentar a “los celtas” como un bloque, tejió alianzas selectivas, explotó disputas locales y ofreció recompensas —o castigos— a los socios de ocasión.

- En la Galia, los Eduos (Aedui) y otros pueblos pidieron ayuda a Roma contra enemigos vecinos, proporcionando a César pretextos políticos y bases aliadas desde las que operar. Ese juego de clientelas y rehenes permitió aislar a caudillos más hostiles y reconducir a neutrales. Roma institucionalizó rehenes y clientelas para consolidar aliados y aislar disidentes.

- La victoria en Alesia no solo fue ingeniería militar; fue también fruto de que no toda la Galia respondió al unísono al llamamiento de Vercingétorix. Bastaron las ausencias y tibiezas para quebrar la resistencia.

- En Britania, tras la rebelión de Boudica, las autoridades imperiales reforzaron pactos con élites locales para estabilizar la provincia, incorporando a la aristocracia indígena al marco romano.

La estrategia fue constante: segmentar el tablero, convertir aliados coyunturales en correas de transmisión y evitar que cristalizara una coordinación celta de largo aliento.

¿Por qué no hubo un Estado celta?

Varias piezas encajan:

- Geografía y escala: del Atlántico a Anatolia, las distancias y barreras naturales favorecían ecosistemas políticos locales.

- Instituciones: predominaban jefaturas y asambleas de ámbito tribal; no hay rastro de burocracias o mecanismos supratribales estables.

- Economía y poder: la riqueza y prestigio se distribuían a través de redes aristocráticas y del control de los oppida, lo que reforzaba la autonomía regional.

- Identidad plural: compartir lengua y símbolos (torques, estilos artísticos, rituales) no equivale a compartir un proyecto estatal.

El resultado fue una gran civilización sin centro: culturalmente potentísima, militarmente temible en campañas puntuales, pero estructuralmente descoordinada frente a imperios con administración, logística y mando unificado.

Lo que revela la arqueología

La arqueología refuerza esta lectura. La secuencia Hallstatt → La Tène muestra continuidad y difusión de estilos; los oppida evidencian centralidades regionales con capacidad de organizar trabajo colectivo y comercio. Torques de oro, panoplias, cerámicas y acuñaciones hablan de élites conectadas a larga distancia. Todo esto explica la cohesión cultural, pero también la ausencia de un aparato estatal integrador.

Epílogo: la paradoja que decidió una conquista

Los celtas fueron muchos y fueron uno: uno en cultura, muchos en política. Mientras el enemigo llegaba, podían alzarse juntos y poner en jaque a una superpotencia. Cuando la urgencia remitía —o cuando Roma cortaba los puentes entre ellos—, cada tribu volvía a mirar a su territorio. Ahí, en esa fisura, entró la historia.

Enlaces de interés

- Al Loro: Julio César y los druidas: cómo Roma enfrentó al poder espiritual celta

- Britannica: Celt | History, Institutions, & Religion

- British Museum: Who were the Celts?

- Britannica: Gallic Wars

- Britannica: Vercingetorix

- Britannica: Boudicca

- Livius.org: Pausanias on the invasion of the Gauls

- Ministerio de Cultura (MAN): Alas para la guerra. Aratis y la Celtiberia

- Britannica: Aedui

- Britannica: Hallstatt culture

- Britannica: La Tene culture