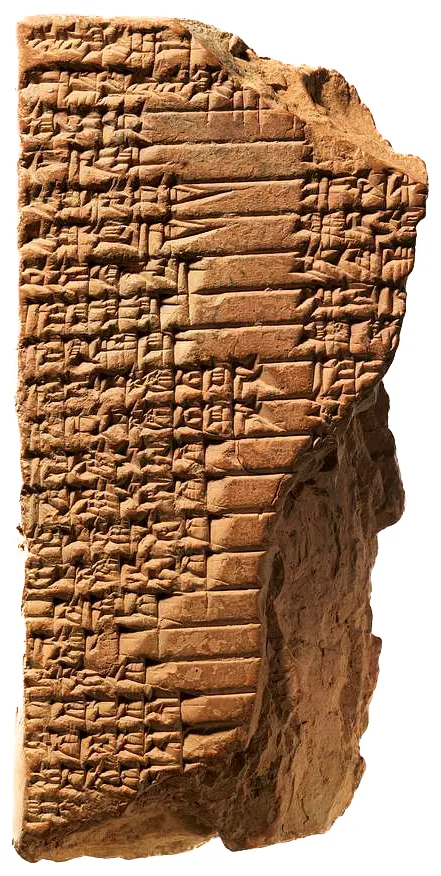

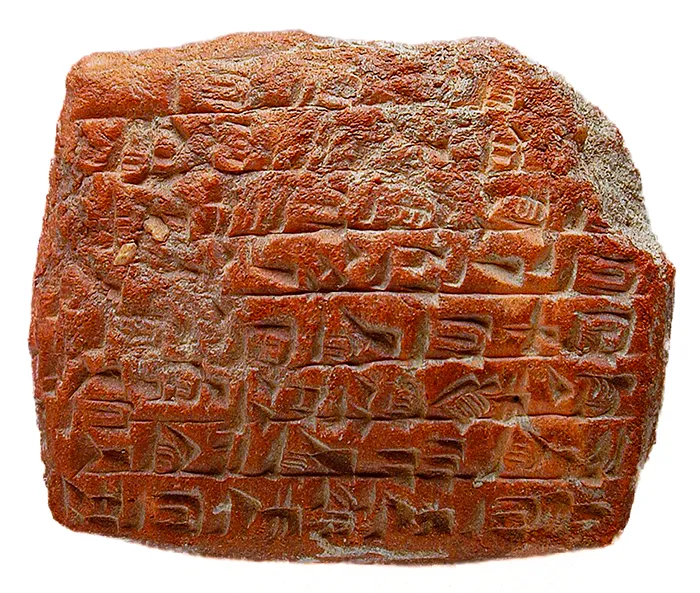

Imagina que una tablilla mesopotámica de la colección de Chicago, con signos casi borrados por el tiempo, pudiera “hablar” de nuevo gracias a la inteligencia artificial. Lo que antes requería décadas de estudio, hoy puede acelerarse en cuestión de horas: máquinas capaces de leer, completar y hasta traducir escrituras olvidadas. No es ciencia ficción, es el presente de la investigación arqueológica y filológica.

El reto de leer el pasado

Las inscripciones antiguas tienen un encanto y un problema en común: suelen estar incompletas, erosionadas o escritas en lenguas que ya no hablamos. El epigrafista tradicional debía reconstruir con paciencia lo que faltaba, comparar variantes y proponer hipótesis. La IA se ha convertido en un aliado inesperado: no sustituye al experto, pero acelera la comparación entre inscripciones y facilita la reconstrucción de fragmentos.

Tecnologías en juego

OCR histórico y modelos 3D

El OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) aplicado a epigrafía debe ir mucho más allá del típico escaneo de documentos. En inscripciones cuneiformes, por ejemplo, investigadores han incorporado modelos tridimensionales de las tablillas. Esto permite a las redes neuronales reconocer no solo la forma plana de las cuñas, sino también su profundidad y relieve, logrando una transcripción mucho más fiable. Es como pasar de ver una foto en blanco y negro a examinar un objeto real con volumen.

Restauración automática de fragmentos

El proyecto Ithaca (Nature, 2022, desarrollado por DeepMind) mostró cómo una red neuronal puede completar inscripciones griegas fragmentarias, proponiendo caracteres y palabras que faltan. Su precisión en restauración pasó del 25% humano al 72% al combinarse con el modelo. Más aún, es capaz de fechar textos con un margen de ±30 años y localizarlos geográficamente con gran exactitud.

El paso siguiente llegó con Aeneas (DeepMind, 2025), que no solo restaura, sino que contextualiza: compara inscripciones, sugiere paralelos históricos y genera hipótesis de atribución. Se trata de un modelo “fundacional” para epigrafía, pensado para dialogar directamente con el especialista.

Traducción automática

Cuando la lengua está descifrada, la IA también traduce. El ejemplo más destacado es el acadio, lengua de la antigua Mesopotamia. Modelos de NMT (Neural Machine Translation, traducción automática neuronal) han logrado traducir tablillas a inglés con resultados comparables a los mejores sistemas de traducción moderna, especialmente en textos administrativos y legales. Dicho de otro modo, funcionan como los traductores automáticos actuales, pero aplicados a una lengua muerta.

Desciframiento no supervisado

El desafío mayor es descifrar escrituras sin “piedra Rosetta”. Aquí entra el aprendizaje no supervisado, un tipo de algoritmo que busca patrones estadísticos, frecuencias y estructuras gramaticales para mapear símbolos desconocidos a lenguas candidatas. El MIT CSAIL demostró en 2020 que es posible identificar similitudes estructurales incluso sin paralelos extensos, aunque los resultados siguen siendo hipótesis y requieren confirmación filológica.

Casos emblemáticos

- Ithaca (2022): restauración de inscripciones griegas con aprendizaje profundo.

- Aeneas (2025): contextualización y atribución de textos antiguos a gran escala.

- Cuneiforme 3D: uso de escaneos tridimensionales para mejorar la lectura automática.

- NMT acadio-inglés: traducción neuronal de tablillas mesopotámicas.

- Datasets sintéticos: generación artificial de alfabetos (ej. arameo) para entrenar redes neuronales.

Ventajas y límites

La IA ofrece velocidad, amplitud de comparación y precisión en tareas mecánicas, liberando a los investigadores para el análisis interpretativo. Pero tiene límites claros: depende de la calidad y cantidad de datos, puede sesgar resultados y nunca sustituye la comprensión cultural que solo aporta un especialista humano.

En definitiva, la inteligencia artificial no “descifra” por sí sola los misterios del pasado, pero actúa como un microscopio: amplifica lo que el ojo humano ya puede intuir y abre nuevas rutas para la investigación. Quién sabe, quizás algún día, con estas mismas técnicas, logremos descifrar enigmas aún abiertos como el ibero o el tartésico.

Enlaces de interés

- DeepMind: Aeneas transforms how historians connect the past

- MIT News: Translating lost languages using machine learning

- National Geographic Historia: Una IA ha logrado descifrar textos cuneiformes de hace 5.000 años en segundos

- Dosdoce: La IA lee y redescubre textos de la antigüedad

- ScienceDaily: New AI system uses 3D models to read ancient cuneiform

- El Español: Esta inteligencia artificial estudia el íbero y aleja su origen del vasco

- NCYT: ¿Estamos cerca de descifrar la lengua de los íberos?

Nota: La ilustración principal de este artículo han sido generadas y editadas con fines exclusivamente ilustrativos.